この記事のポイント

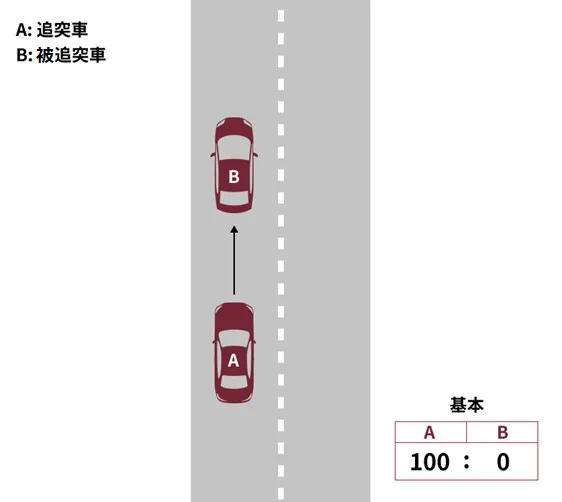

・追突事故の過失割合は原則「追突した側:された側=100:0」

・急ブレーキや違反停車など、追突された側にも過失が認められる場合がある

・過失割合は賠償額に大きく影響するため、示談前に検討が必要

自動車を運転中のHさんは、いきなり車道に飛び出してきた自転車に気づき急ブレーキをかけたところ、後方から来た自動車に追突され、首を捻挫するケガを負ってしまいました。

その後、治療費の賠償などについて示談交渉を始めたところ、事故の相手方は、追突はHさんが急ブレーキをかけたことが原因だから自分には一切責任はないと言い張って譲りません。

このような場合、双方の責任の割合はどのように考えるべきでしょうか。

この記事では、自動車の追突事故における過失割合について、弁護士が解説します。

追突事故の過失割合は原則的に「追突した側:された側=100:0」

参考:東京地裁民事交通訴訟研究会(編集)『別冊判例タイムズ38』判例タイムズ社【154】

後方からの追突事故は、自動車どうしの交通事故でよく見られる事故類型の一つです。

追突事故においては、基本的には追突された側に過失(=不注意やミス)はありません。なぜなら、前方にいる車両は後続車両が追突してくることを想定できず、回避することができないのが通常だからです。

この場合、通常は追突した側に100%の過失があることになります。

この点に関して、道路交通法第26条は次のように定めています。

(車間距離の保持)

第26条 車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。

つまり、後続車両は、前方車両が急停止しても追突せずに停止できるよう、十分な車間距離を保たなければならないのです。

したがって、後方からの追突事故では、基本的に追突した側の後続車両に全ての責任があることになり、過失割合は原則として「追突した側:追突された側=100:0」となります。

急ブレーキ・無灯火など法令違反があると過失割合が100:0にならないことも

もっとも、追突された側が道路交通法などの法律に違反していた場合、追突された側にも過失が認められるケースがあります。

以下では、追突された側にも過失が認められるケースを解説します。

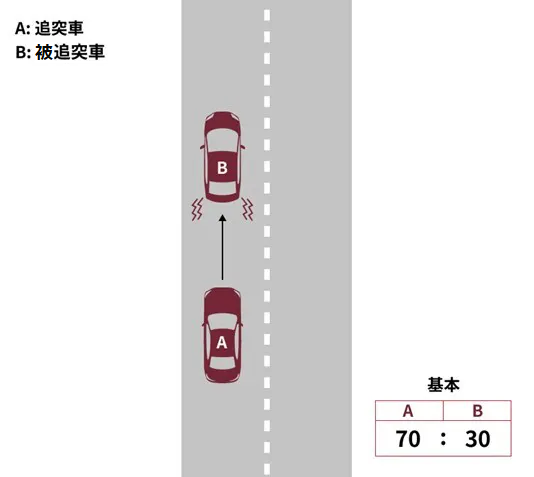

(1)前方車両が急ブレーキを踏んだ場合

道路交通法は、走行中の急ブレーキについて次のように定めています。

(急ブレーキの禁止)

第24条 車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。

道路交通法24条

つまり、運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除いて急ブレーキをかけることは禁じられています。

このルールに違反した場合は、追突された側にも過失が認められることがあります。

なお、ここでいう「危険を防止するためやむを得ない場合」とは、

- 走行している車両の直前に歩行者や自転車が飛び出してきた場合

- 道路の損壊や道路上の障害物をその直前で発見した場合

などを指します。

他方、

- 理由もなく急ブレーキをかけた場合

- 信号の見間違いに直前で気づいた場合

- 目の前に小動物が飛び出してきた場合

などは「やむを得ない場合」とは認められないのが一般的です。

こうした場合は、基本的に追突された側(急ブレーキを踏んだ側)にも30%程度の過失が付く可能性があります。急ブレーキというほどでなくとも不適切なブレーキ操作の場合にも、20%程度の過失がつく可能性があります。

参考:東京地裁民事交通訴訟研究会(編集)『別冊判例タイムズ38』判例タイムズ社【154】

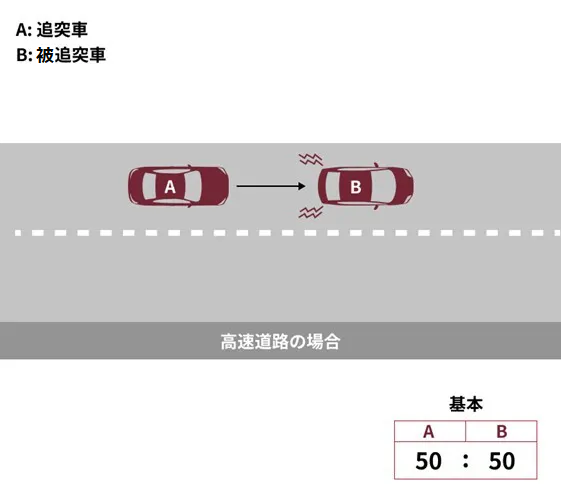

また、高速道路では止まってはいけないというルールがあるため、高速道路上での追突事故では追突された側の過失が重くなりやすく、基本的な過失割合は50:50となります。

参考:東京地裁民事交通訴訟研究会(編集)『別冊判例タイムズ38』判例タイムズ社【328】

高速道路の追い越し車線上で急ブレーキをかけ、それによって追突事故が起こったケースでは、追突された側の過失割合のほうが重くなることもあります。

ごくまれに、走行中のトラブル等が原因でカーチェイスをして、追突事故が生じる場合もあります。このような場合は、トラブルの原因や双方の走行態様次第で過失割合が決まります。

また、加害者の運転態様が、危険運転を超えて「車を用いた故意の暴行」となる場合には、約款上、加害者の加入している任意保険を用いることができません。このような場合は、被害者保護のため、自賠責保険ないし政府保障事業(※)から賠償金が支払われます。

(※)政府保障事業…自賠責保険からの賠償を受けられない場合に、政府が損害をてん補するもの。

(2)前方車両が灯火義務を怠って停車していた場合

道路交通法第52条1項は、夜間にはヘッドライトやスモールライト、テールランプやその他の灯火(ハザードランプなど)をつけなければならないと定めています。

(車両等の灯火)

第52条1項 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。(以下略))、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。

引用:道路交通法52条1項

追突された側がこの灯火義務を怠って停車していて追突事故が起きた場合は、追突された側にも10〜20%程度の過失が認められることがあります。

また、前方車両がブレーキをかけた際に起こった追突事故で、追突された側のブレーキランプが故障していた場合にも、追突された側に10〜20%程度の過失が認められることがあります。

(3)前方車両が駐停車禁止場所に停車していた場合

道路交通法第44条1項では、いくつかの場所で駐停車が禁止されています。

(停車及び駐車を禁止する場所)

第44条1項 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。

1~6号(略)

引用:道路交通法44条1項

駐停車が禁止されているのは、交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂、トンネル、交差点の側端から5メートル以内の部分、道路の曲がり角から5メートル以内の部分などです。

追突された側がこうした場所に停車していた場合、追突された側にも10〜20%程度の過失が認められることがあります。

(4)前方車両が正しい駐停車方法を守っていなかった場合

道路交通法第47条は、駐停車の方法についてルールを定めています。

(停車又は駐車の方法)

第47条1項 車両は、人の乗降又は貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。

2項 車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。

3項 車両は、車道の左側端に接して路側帯(当該路側帯における停車及び駐車を禁止することを表示する道路標示によって区画されたもの及び政令で定めるものを除く。)が設けられている場所において、停車し、又は駐車するときは、前2項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該路側帯に入り、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。

引用:道路交通法47条

追突された側が、これらの駐停車方法を守っていなかったときは、追突された側にも10〜20%程度の過失が認められることがあります。

追突事故に巻き込まれたときに過失割合が問題になる理由

交通事故にあったとき、事故の相手方と示談交渉を行うことになります。その際、正しい過失割合で合意することはとても重要です。

以下で、具体的に説明します。

(1)過失割合は損害賠償額に大きく関わる

交通事故でケガを負うなどの損害を受けた場合、以下のような損害について、事故の相手方に損害賠償を請求できるようになります。

- 治療費

- 入院雑費

- 休業損害

- 入通院慰謝料

- 後遺障害慰謝料

- 逸失利益(後遺障害や死亡により得られなくなった将来の収入)

- 物損(車両などの修理費)

過失割合は、この損害賠償の額に大きく関係します。

仮に、自分側に一切過失がなければ、損害賠償の全額を相手側に請求できますが、少しでも自分側に過失があった場合、全額は請求できなくなります。

この場合、自分側の過失割合分は自分で負担しなければならず、その分が損害賠償額から差し引かれてしまうからです。

【例】

- 過失割合について、自分側30%、相手側70%

- 自分側に生じた損害額が100万円だった場合

→100万円×30%=30万円は自分で負担しなければならない

→100万円-30万円=70万円しか相手側に請求できない

(2)保険会社から提示された過失割合が正しいとは限らない

過失割合は、まず過去の裁判例を基準として基本の過失割合を決めた上で、事故の時間や場所、車種や運転状況など個別の事情に応じて修正することになっています。

過失割合は、相手方との示談交渉で決めるのが一般的です。

示談交渉は、通常は事故の相手方が加入する保険会社と行うことになりますが、相手側の保険会社から提示される過失割合が必ずしも正しいとは限りません。中には、マニュアル的にパターンに当てはめるだけで過失割合を認定したり、相手方にとって有利となるような過失割合を提示してくる場合もあります。

「保険会社の言うことだから正しいのだろう」と思い込まないのが得策です。

少しでも過失割合に納得できない場合は、「自分にも悪いところがあったから」と遠慮せず、その旨を主張していくことが大切です。

急ブレーキなどが原因の追突事故で過失割合に納得できないなら弁護士に相談を

追突事故で、相手側の主張する過失割合に納得できない場合は弁護士へ相談するのがおすすめです。

以下で、交通事故について弁護士に相談することのメリットを説明します。

(1)弁護士による示談交渉で事実に即した過失割合を主張できる

相手方保険会社の提示した過失割合に納得できないときは、自分の主張したい過失割合を立証するための証拠を揃えて交渉にのぞむ必要があります。

しかし、被害者本人が交渉する場合は、明確に主張を伝えきれなかったり、保険会社が誠実な対応をしてくれなかったりするケースもあります。

その点、交通事故案件への対応実績のある弁護士に示談交渉を依頼すれば、適正な過失割合を認めてもらえる可能性が高まります。

適正な過失割合で合意できれば、適正な損害賠償額を受け取れることになります。

(2)弁護士の基準による交渉で慰謝料が増額する可能性も高い

交通事故の慰謝料は「自賠責の基準」「任意保険の基準」「弁護士の基準」の3つの基準のいずれかで算出されます。

- 自賠責の基準:最低限の補償を目的に自動車損害賠償保障法で定められた基準

- 任意保険の基準:各保険会社が独自に設定する基準

- 弁護士の基準:弁護士や裁判官が用いる基準(裁判所の基準ともいいます。)

3つの基準を金額の大きい順に並べると、一般に

弁護士の基準>任意保険の基準>自賠責の基準

となります。

交通事故の被害者が、自分自身(または加入している保険会社の示談代行サービス)で示談交渉を行うと、相手方の保険会社は、自賠責の基準や任意保険の基準による低い金額を提示し、話をまとめようとしてきます。

これに対し、被害者に代わって弁護士が示談交渉を行う場合は、最も高額な弁護士の基準が用いられます。これにより、慰謝料額の増額が期待できます。

(3)交渉や手続きの負担から解放されて治療に専念できる

交通事故の被害者は、ただでさえ心身に大きなダメージを負います。その上、面倒な示談交渉や後遺障害認定のための各種手続きを行うのは重い負担となります。

その点、弁護士に依頼すれば、保険会社との交渉などを弁護士にすべて任せることができます。これにより、さまざまな負担から解放されるとともに、安心して治療に専念でき、元の生活に戻りやすくなるというメリットがあります。

【まとめ】追突事故の損害賠償請求や慰謝料請求はアディーレ法律事務所にご相談ください

交通事故による示談交渉について弁護士に依頼すると、

- 適正な過失割合が認定される可能性が高まる

- 慰謝料の増額が期待できる

- 面倒な手続きを弁護士に任せてご自身は治療に専念できる

といったさまざまなメリットがあります。

自動車の追突事故についての示談交渉や損害賠償請求でお悩みの方は、アディーレ法律事務所にご相談ください。

アディーレでは、宮城県内のさまざまな地域にお住まいの方から、お問合せいただいております。

仙台にお住まいの方で、交通事故の賠償請求をしたいならアディーレにご相談ください。

【対応エリア】仙台市青葉区・宮城野区・若林区・太白区・泉区、石巻市、塩竈市、気仙沼市、白石市、名取市、角田市、多賀城市、岩沼市、登米市、栗原市、東松島市、大崎市など

弁護士は、大学入試・司法試験など型にはまった試験を課せられてきており、保守的な考え方に陥りやすい職業だと私は考えます。依頼者の皆さまの中にも、「弁護士=真面目」、言い換えれば頭が固い、融通が利かないというイメージをお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか。私はそのようなイメージをぜひ打ち破りたいと思っています。「幅広い視野、冒険心・挑戦心、そして遊び心を持った弁護士でありたい」、「仕事に真摯に取り組むのは当たり前だが、それ以上の付加価値を皆さまにご提供したい」。それが私のモットーです。